Los dueños de medios y sus decisiones matan periodistas

En México vivimos una crisis de violencia contra periodistas desde el 2006, pero también las condiciones precarizadas ponen en riesgo la vida, y de eso casi no hablamos

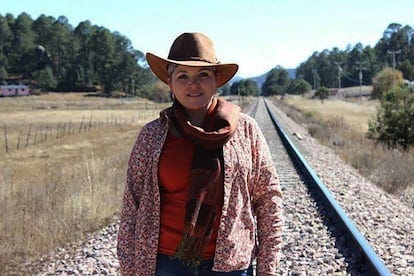

Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas murieron por negligencia y corrupción el pasado 5 de abril durante el festival AXE Ceremonia, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Lxs dos cubrían el festival para su medio, Mr. Indie, un pequeñísimo medio digital creado por ellxs y otrxs compañerxs de la FES Aragón. Su muerte, rodeada de violaciones al debido proceso para garantizar la justicia para las víctimas y sus familiares, desató una conversación que no se ha apagado todavía sobre las condiciones laborales y la precarización de lxs fotoperiodistas y reporterxs que, aún cuando trabajan para medios de alcance nacional e internacional, viven las mismas condiciones que ellxs.

Como escribe Estefanía Camacho en Cuál Crisis, la estructura que colapsó sobre ellxs estaba cerca del espacio para prensa del festival, un espacio que debía ser seguro para que lxs reporterxs puedan subir sus notas sobre el evento, para que lxs fotógrafxs puedan cargar o cambiar sus pilas o tarjetas, y puedan tener un momento de descanso en medio de una cobertura que es muy pesada y que no garantiza un pago de horas extras o mayor comisión por el trabajo realizado.

Conforme han pasado los días, las investigaciones periodísticas han revelado más relaciones de corrupción, negligencia y complicidad que las mismas autoridades, así como los atropellos que éstas han cometido desde el mismo momento en el que ocurrió la tragedia.

Esta no era la primera vez que ocurría una muerte de un fotoperiodista en el Parque Bicentenario, Alberto Clavijo murió en 2023 en condiciones que nunca se esclarecieron. Éstas no son las únicas muertes de periodistas que están profundamente relacionadas con las decisiones que grupos empresariales han tomado por sobre las vidas, las carreras y el “bien público” del periodismo. Y, muy seguramente, no serán las últimas.

La crisis de los medios son los mismos medios

La situación actual de los medios de comunicación —sus “crisis de liquidez”, su caída constante de lectores y anunciantes, su pérdida de identidad editorial y la profunda complicidad con la clase gobernante— no tiene nada de crisis ni de actual. Como he escrito en múltiples ocasiones aquí o en otras colaboraciones, los medios viven en una constante incapacidad de no saber adaptarse a los cambios estructurales y culturales y, especialmente en el caso de México, esto los lleva a sostenerse más y más de recursos gubernamentales que determinan agendas y coberturas.

La precarización laboral es un problema universal en toda la industria. Los medios hegemónicos se valen de vacíos legales y equipos de abogados para forzar a sus reporterxs, redactorxs y demás “colaboradores” a aceptar las condiciones de contratación precarias, mientras que los medios independientes caen en la precarización voluntaria de un equipo fiel y dedicado que cree firmemente en lo que están logrando, a pesar de que no tengan las condiciones ideales para poder ejercer el periodismo de forma segura y digna. Hay un tercer tipo de medios, los “independientes” que, a través de becas, grants y financiación no muy clara, operan en el medio de estos dos modelos (subcontrataciones explotadoras con sueldos bajos, pero con líneas editoriales mucho más independientes y arriesgadas).

Las decisiones empresariales que los medios hegemónicos han tomado desde la transición a lo digital han hecho que esta precarización no haga más que acelerarse. Las promesas vacías de Facebook y Google, así como la celeridad y presión de “ganar la nota” en un ecosistema donde todo usuario de redes también puede ser —de cierta forma— reporterx ha “obligado” a estos medios a buscar cada vez más mano de obra con cada vez peores sueldos, condiciones y preparación, o sobreexplotar al equipo que no pueden ampliar por cuestiones presupuestarias.

La reforma laboral impulsada por Felipe Calderón en el 2010 y ampliada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2016 terminaron de sentar las bases legales de una generación completa de periodistas, trabajadores digitales, diseñadores y creativxs que no hemos sabido lo que es tener un empleo con las prestaciones y condiciones dignas mínimas necesarias para garantizar nuestro trabajo. Y, en medio de todo esto, tenemos la profunda crisis de violencia en el país.

Violencia contra periodistas: también desde el Estado y el crimen organizado

Del año 2000 a la fecha, de acuerdo a Artículo 19, han sido asesinados 171 periodistas en el país. 2022 fue el año con el mayor número de asesinatos, con 13 crímenes, y Veracruz es el estado con mayor número de periodistas asesinados por su labor, con 31.

Los asesinatos que han llamado la atención internacional, como los de Miroslava Breach y Javier Valdéz (ambos, ocurridos en 2017), han sido un botón de muestra ante la impunidad con la que se han cometido estos delitos. En un país donde el 98% de los homicidios quedan no resueltos, que los de lxs periodistas esté en un 99% de impunidad no es extraño, pero habla, también, de la inacción de los medios para presionar a las autoridades y a la opinión pública.

No hay un medio en el país que no haya sido tocado por la violencia (tanto del Estado como la del crimen organizado, si es que ésta se puede dividir tan claramente): Televisa, Tv Azteca, El Universal, Milenio… estas empresas multimillonarias, con una cercanía profunda con todos los partidos en el poder, ¿no tienen la capacidad de empujar por el esclarecimiento de los asesinatos de sus trabajadores?

Muchxs de lxs periodistas asesinadxs en estados como Guerrero, Oaxaca o Veracruz no formaban parte de estos medios, sino que, como Berenice y Miguel Ángel, eran administradores, reporterxs, locutores y hasta contadorxs de pequeños sitios web o páginas de Facebook en los que informaban a la localidad en la que vivían. Sin ningún pago más que, quizá, la monetización de las plataformas o publicidad regional, sus ingresos, seguridad laboral y prestaciones eran las mismas que Bere y Miguel Ángel: ninguna.

Si bien es cierto (porque ya han salido a hacer los comentarios) que hay muy diferentes tipos de riesgos y violencias a los que se enfrentan lxs reporterxs de calle, mientras que redactorxs, editores y otros trabajadores de la información no lo padecen, por tener trabajos “de escritorio”, las prestaciones y la seguridad de todxs debería de estar garantizada por el patrón: no ser una diferencia para medir quién sí y quién no “hace periodismo”.

De cierta forma, la crisis de violencia que vive el país —y los riesgos que implica el cubrirla en calle— funciona para los dueños de los medios: pueden “denunciar” en eventos públicos el asesinato de periodistas y ‘la crisis de los medios’, mientras que violentan a sus trabajadores con condiciones cada vez más violentas y poco sostenibles para ejercer un trabajo que cada vez se parece menos al periodismo.

Cómo se usa la violencia para ocultar la precarización

En octubre del 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tuvo una de sus muchas reuniones anuales. En ellas, los dueños, directivos y ejecutivos de medios (en su gran mayoría —en su grosera mayoría— hombres, blancos, cisgénero y, muy importante, de clase alta) hacen un" “análisis” de las condiciones en las que se encuentra el ejercicio periodístico en la región latinoamericana.

Muy apegada a las políticas estadounidenses y de la Organización de Estados Americanos, en esa ocasión se denunció la censura estatal en Venezuela, las cada vez más precaria democracia en Honduras y la '“preocupante retórica polarizante” del entonces presidente López Obrador en México. Claro, nada se mencionó sobre el encarcelamiento de periodistas independientes en El Salvador, la crisis en Ecuador o el declive de derechos básicos en Florida, donde se encuentra la sede de la SIP.

En múltiples mesas, se abordó, también, la crisis de violencia contra el gremio: se recordaron los nombres de Javier Valdéz y Miroslava Breach, y se exigió al gobierno “esclarecer” los asesinatos de periodistas. Sin embargo, no se dijo nada, nadie preguntó, no se organizó ninguna mesa de diálogo, sobre las condiciones laborales del gremio, la precarización o los sueldos… Sí se habló de “medios sustentables” —en tanto que sean sostenibles económicamente—, pero en ningún punto de estas conversaciones se mencionaron los sueldos de periodistas, redactores o editores.

El evento estaba lleno de fotógrafos jóvenes, trabajando para todos los medios cuyos directivos estaban sentados, haciendo “networking” fuera o estaban dormidos en sus sillas. Me pregunto si vi a Berenice o a Miguel Ángel en un freelanceo que les cayó de forma irregular.

La violencia desde el Estado y las agrupaciones criminales contra los periodistas sirve, para los dueños de los medios reunidos en la SIP, para vender la imagen de un gremio monolítico con una sola preocupación: la violencia extrema contra el periodismo y “la libertad de expresión”, lo que impide revisar la crítica que se hace dentro de la misma comunidad a las condiciones laborales, la creciente precarización y la violencia estructural —mucho más compleja de abordar y convertir en una consigna— contra el periodismo y la libertad de expresión.

Las muertes de Berenice y Miguel Ángel no pueden quedar en la impunidad, pero también sabemos, dolorosamente, que nunca llegarán “a las últimas consecuencias”: el monstruo no se devorará a sí mismo.